LEWARDE 2013

Une belle aventure pour 5 maquettistes

Le Centre Historique Minier de Lewarde

AVANT PROPOS: Une véritable aventure pour 5 maquettistes choisis par mes soins, du 22 juin 2013 au 31 décembre 2013 et au-delà. Voici cette histoire.

Les acteurs: Christian Bienfait; Jean-Claude Sarot; Jean-Yves Dufour; Amaury Danjou; Jean-François Dusart.

Jean-Claude Sarot (pose des voies)

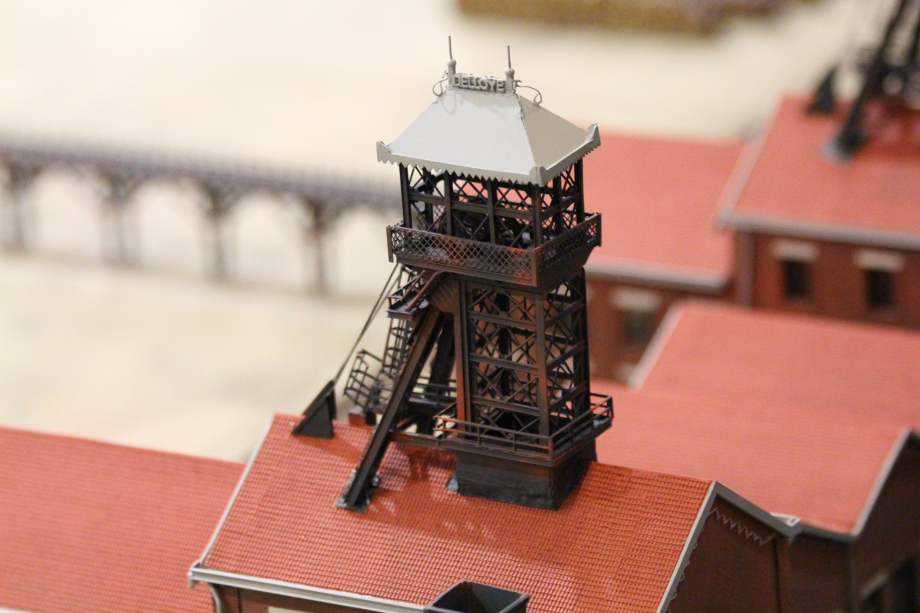

Christian Bienfait (créateur et concepteur des 2 chevalets)

Jean-Yves Dufour (mise en peinture des bâtiments)

Amaury Danjou (décor environnemental)

Jean-François Dusart (Responsable projet, créateur des bâtiments)

L'équipe de maquettistes en réunion travaux (Photo Voix du Nord)

Les partenaires: Le Centre historique minier de Lewarde (CHML); Le Club de Modélisme-Maquettisme-Modélisme de Somain (C3MS) et la Fédération Interclubs de Modélisme Maquettisme 59/62 (FIMM)

Début de l'aventure: Tout est parti d'une petite annonce dans l'observateur du Douaisis que voici.

LEWARDE: Le musée de la mine recherche des maquettes.

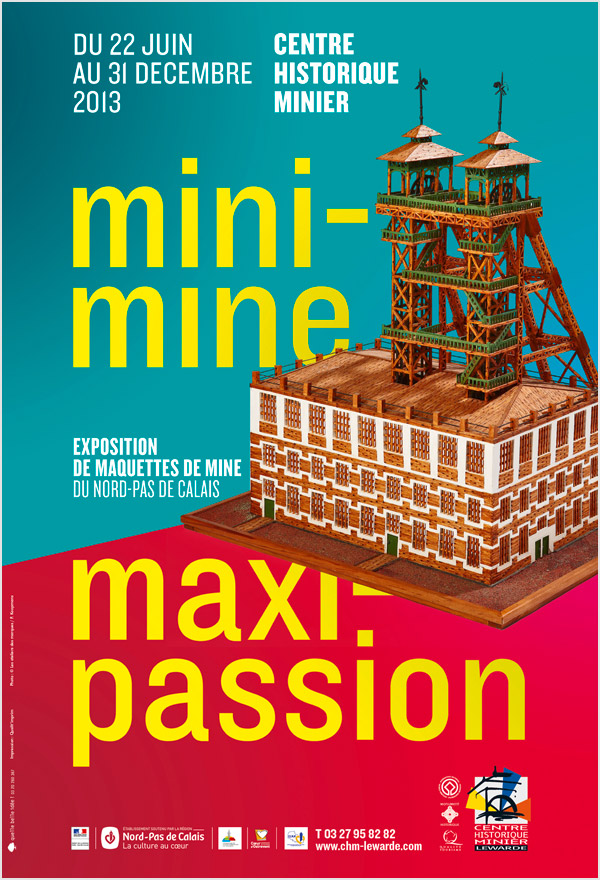

Le Centre historique minier organise une grande exposition à partir de juin 2013 de maquettes sur le thème de la mine. Pour la réaliser, le musée de Lewarde fait appel aux passionnés de miniatures.

Passionnés de miniatures, de petits travaux de collage, d'assemblage, de reproduction fidèle au détail près, cette exposition est pour vous. On dirait même plus: c'est la vôtre. A partir de juin, le Centre historique minier de Lewarde organise une exposition de maquette sur le thème de la mine. Pour ce faire, le musée minier fait appel aux talents locaux. Ce sont les maquettes de ces passionnés qui constitueront cette exposition. L'exposition aura lieu en juin, mais c'est maintenant que les créations sont sélectionnées. "Je me donne jusqu'à la mi-février pour recevoir les candidatures.", assure Sabine Dequin, chargée d'organiser l'évènement.

Comment participer? Quelles maquettes sont recherchées? Toutes les réponses dans l'Observateur du Douaisis en vente chez votre marchand de journaux.

1er Rendez-vous au CHML:

De ce fait, je prends rendez-vous avec Sabine Dequin responsable de cet évènement au CHML pour lui expliquer mon projet. Projet qui consisterait avec 5 maquettistes, non pas d'exposer des maquettes, mais de créer et construire une maquette en direct, sur le lieu d'exposition, devant les visiteurs dans le but de leur faire découvrir et expliquer cette construction et le pourquoi de notre passion de construire des maquettes.

Le jour de notre rencontre, je suis venu avec une maquette que j'avais réalisé pour lui donner un aperçu de mes compétences maquettiste.

Le contact c'est tout de suite fait et en confiance. Je me suis présenté en tant que Président du C3MS et ancien Président fondateur de la FIMM 59/62, suite à cela je lui est donc présenté mon projet et elle a été emballé par cette idée qui apporterait une animation complémentaire et visuelle sur tout le temps de l'animation à condition de tenir le rythme, à savoir que nous devions être présent tous les samedi après-midi et moi je m'engageais à être présent seul ou accompagnais également le dimanche après-midi et éventuellement dans la semaine selon les disponibilités de chacun.

Quelle maquette allions nous faire ayant un rapport bien évidemment sur le thème de la mine ? Très vite et à sa demande elle me proposa la réalisation de l'ensemble des bâtiments et de l'environnement de la Fosse Delloye qui n'existait pas en maquette.

Je lui donnais mon accord de principe, je devais en discuter tout d'abord avec les personnes susceptibles de travailler avec moi sur ce projet et connaître leur capacité pour la réaliser sur un si long terme et avec un déplacement tous les weekends sur le site d'exposition.

Après consultation de mes 5 équipiers tous partant pour la réalisation de ce projet, un second rendez-vous au sein de mon club eu lieu avec les responsables du CHML pour peaufiner le projet.

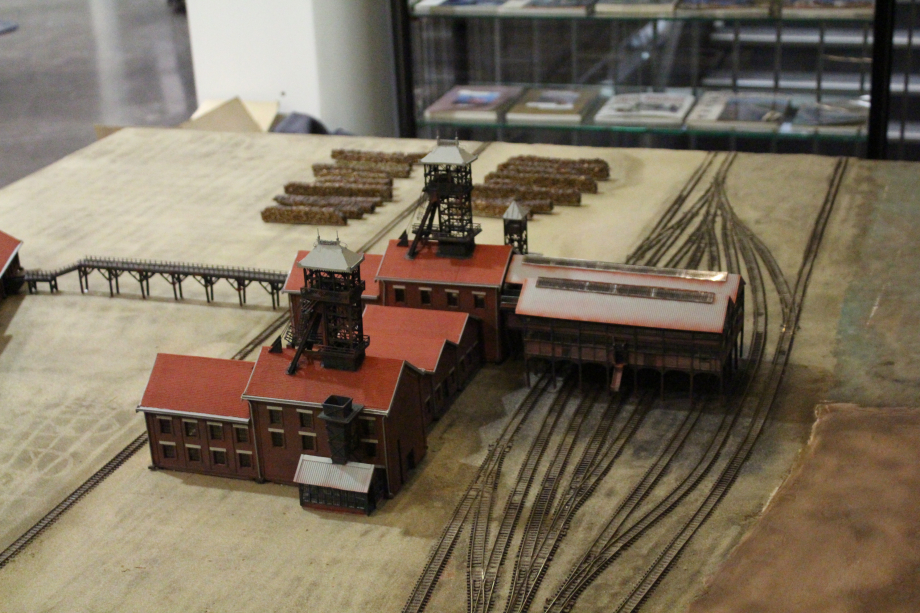

Suite à cette réunion l'échelle de la maquette été fixée au 1/87ème, le CHML nous fournissait les plans des bâtiments en leur possession, mais très vite nous nous sommes aperçu que la maquette aurait été trop imposante et nous décidâmes de la réduire au 1/160ème, ce qui représentait plus qu'une surface de 6m2. Car la maquette devait être exposée à la fin de l'exposition dans le hall d'accueil du musée.

Suite à ces différents rendez-vous, nous avons fixer les modalités d'organisation: lieux de construction de la maquette (une salle au sein même de l'exposition nous a été attribuée avec accès direct pour le public); la prise en charge intégrale du coût des fournitures pour la réalisation de la maquette par le CHML, de notre côté comme convenu nous devions être présent tous les weekends de juin 2013 à décembre 2013, répondre aux différentes sollicitations de communication (presse; scolaire; autres médias) journées du patrimoines etc.

Aucun contrat de partenariat n'a été signé, seul un contrat moral et verbal nous a réunis et a été tenu jusqu'au bout par les deux parties, la confiance a régnée en maître dans cet engagement mutuel. Ce qui a rendu ce projet encore plus beau.

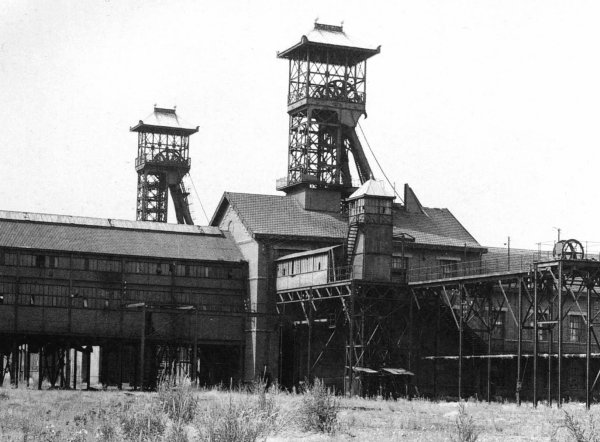

LA FOSSE DELLOYE SON HISTOIRE:

La fosse Delloye ou Joseph Delloye de la Compagnie des mines d'Aniche est un ancien charbonnage du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, situé à Lewarde. Après treize ans de fermeture, le site est devenu le Centre historique minier de Lewarde. La fosse est commencée en 1911, à la même période que les fosses Bernard, Lemay et Bonnel. La fonçage du puits Delloye est interrompu par la Première Guerre mondiale. Les travaux ne reprennent qu'en 1921, et le puits est mis en service en 1927, lorsqu'il a atteint la profondeur de 360 mètres. À cette date, le puits Delloye n° 2 est commencé à quelques décamètres au nord, et commence à extraire en 1932, un an après la mise en service de la fosse Barrois, la dernière des mines d'Aniche. Les puits assurent l'aérage, le service, et l'extraction.

La Compagnie des mines d'Aniche est nationalisée en 1946, et intègre le Groupe de Douai. Des cités de taille relativement modeste sont alors construites, la Compagnie d'Aniche n'en ayant pas bâti. La fosse Vuillemin est concentrée sur la fosse Delloye en 1955, ainsi que Sébastopol, son puits d'aérage. Des études sont menées sur le gisement, mais il s'avère que celui-ci n'est plus rentable à exploiter, la fosse ferme en 1971. À cette date, les seules fosses encore ouvertes sont celles appartenant aux concentrations Gayant et Barrois pour la concession d'Aniche, et N°9 de la concession de l'Escarpelle, en ce qui concerne le Groupe de Douai.

En 1973, les Houillères décident de créer un musée de la mine sous l'impulsion de Monsieur Alexis Detruys, Secrétaire Général du Bassin du Nord-Pas-de-Calais, et le site de la fosse Delloye est choisi. Le centre historique minier ouvre ses portes en 1984. La fosse Delloye constitue avec la fosse Arenberg, la fosse n° 11 - 19 et la fosse n°9-9 bis, un des sites majeurs de la mémoire du bassin minier. D'autres fosses, plus modestes, ont également été conservées : la fosse n°6 des mines de Lens, la fosse n°13 bis des mines de Lens, la fosse n°2 des mines de Flines, et la fosse n°2 des mines de Marles.

Au début du XIXème siècle, Charbonnages de France matérialise les têtes des puits Delloye n° 1 et 2, et y installe des exutoires de grisou. Outre la fosse, il subsiste également la base des terrils cavaliers n° 220 et 220A, et les cités, typiques de l'époque post-Nationalisation. En plus de présenter au public toutes les installations d'une fosse du XXème siècle, y compris des galeries reconstituées, le Centre historique minier possède également 2 700 mètres linéaires d'archives, parmi lesquelles on trouve 7 000 ouvrages, 550 000 documents photographiques, 500 films, 350 vidéo et 300 enregistrements sonores. Le , les installations de surface sont classées aux monuments historiques. La fosse Delloye a été inscrite le au patrimoine mondial de l'Unesco.

(source Wikipédia)

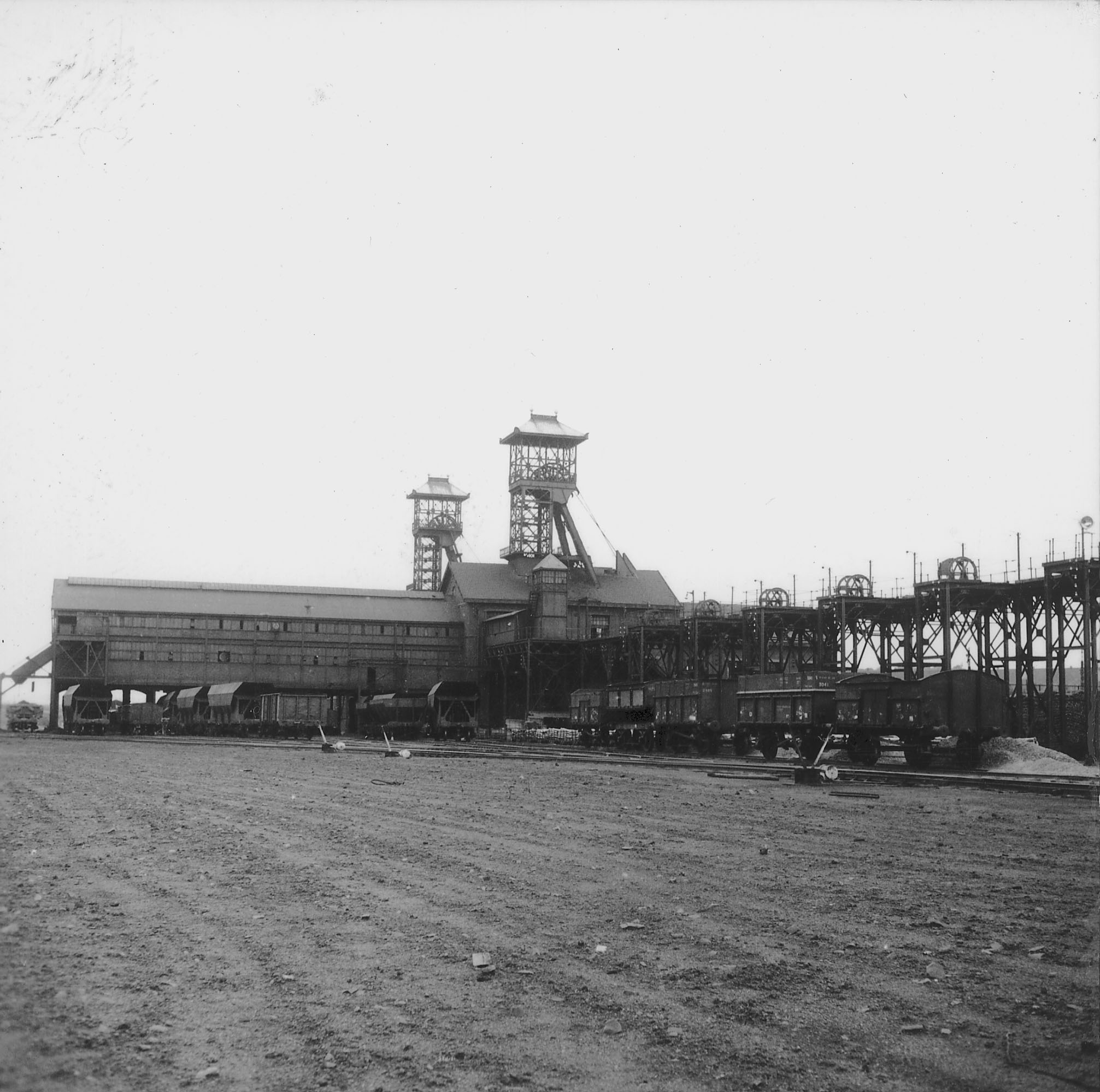

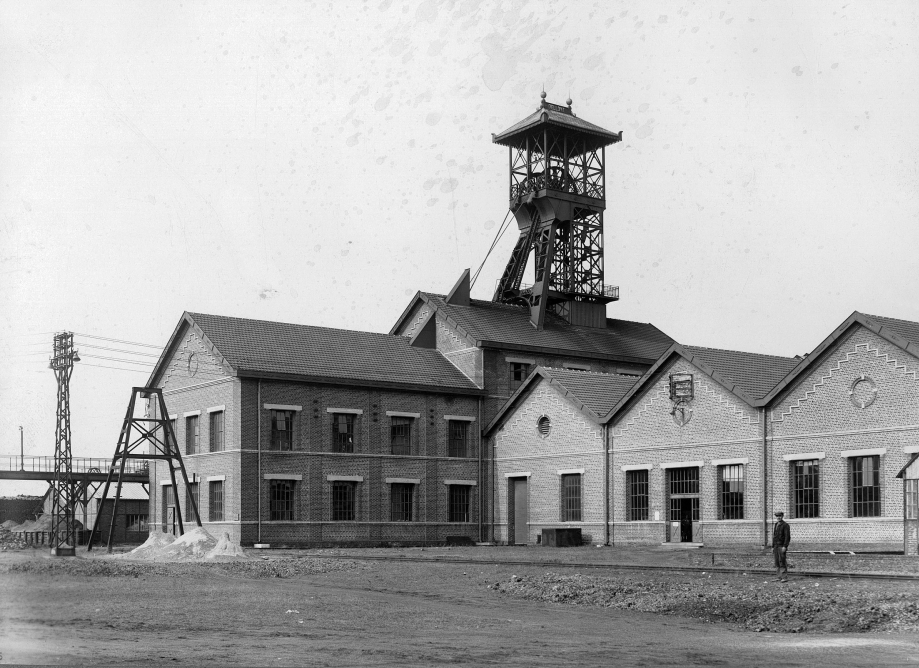

photos aériennes et au sol au temps de son exploitation.

INAUGURATION DE L'EXPOSITION

MINI-MINE MAXI-PASSION:

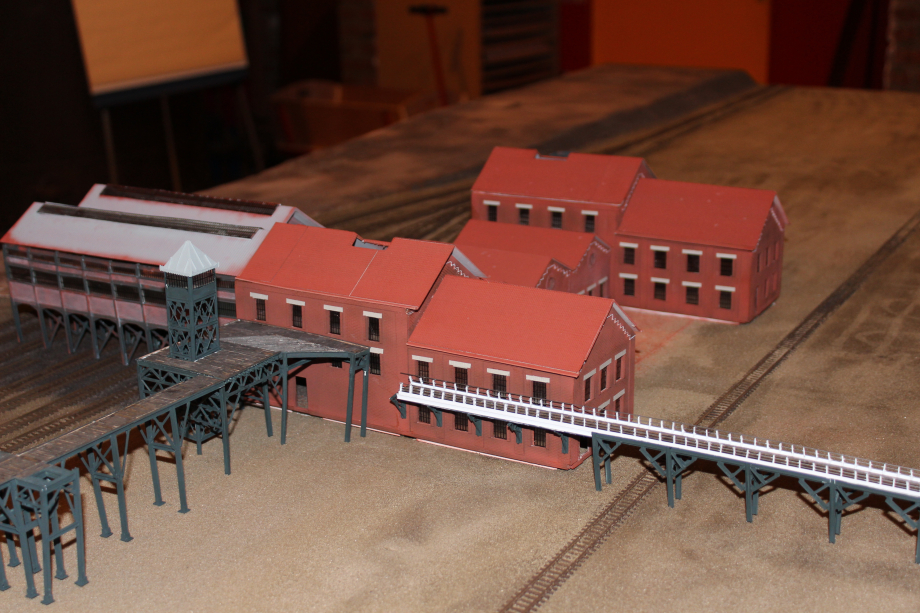

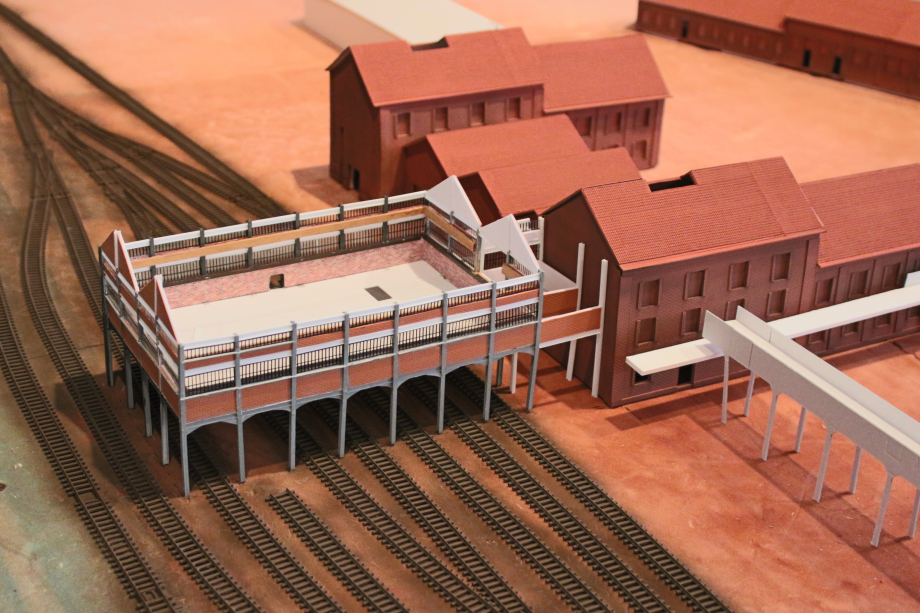

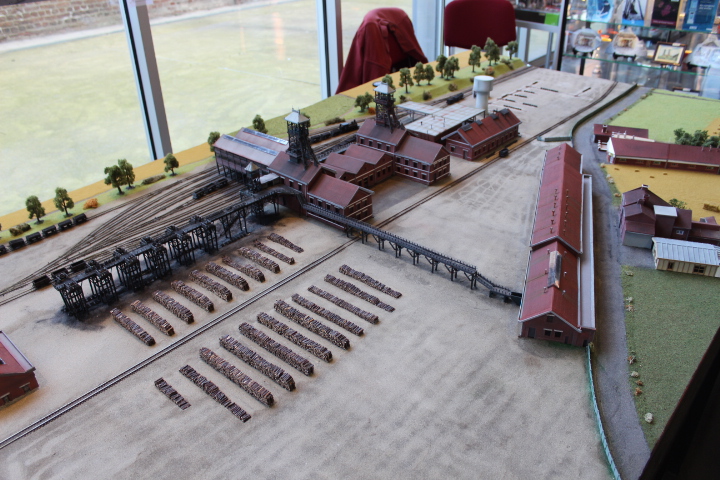

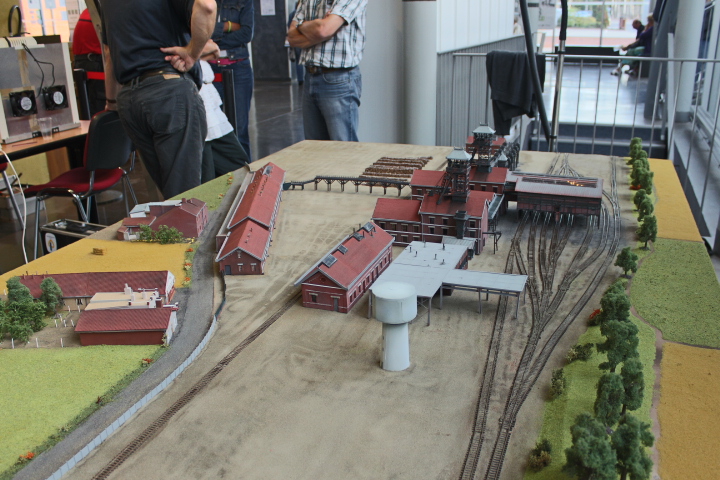

Cette première journée inaugurale, tant attendus par nous cinq, lancée la mise en route de notre projet (pour rappel, la construction de tout le site de la Fosse Delloye au temps de son exploitation au 1/160ème.)

La veille nous étions venus préparer la salle (ancienne chaufferie de la fosse Delloye) qui allait nous recevoir durant tout le temps de l'exposition et également accueillir le public pour nous voir travailler sur ce projet.

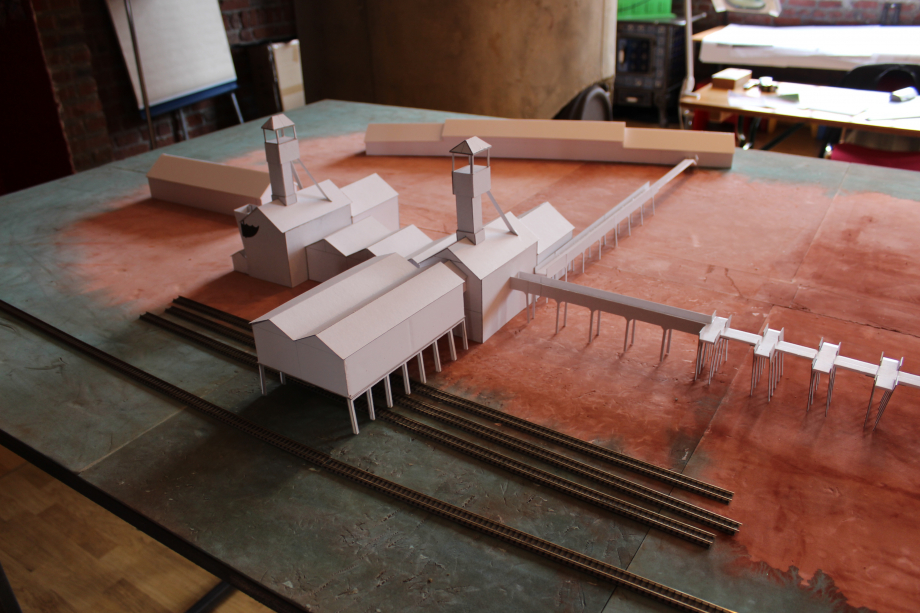

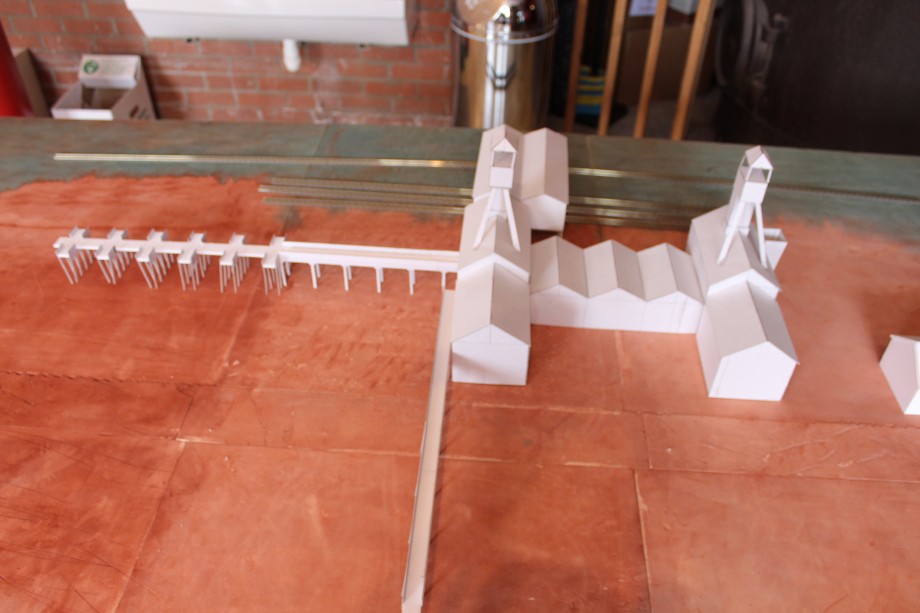

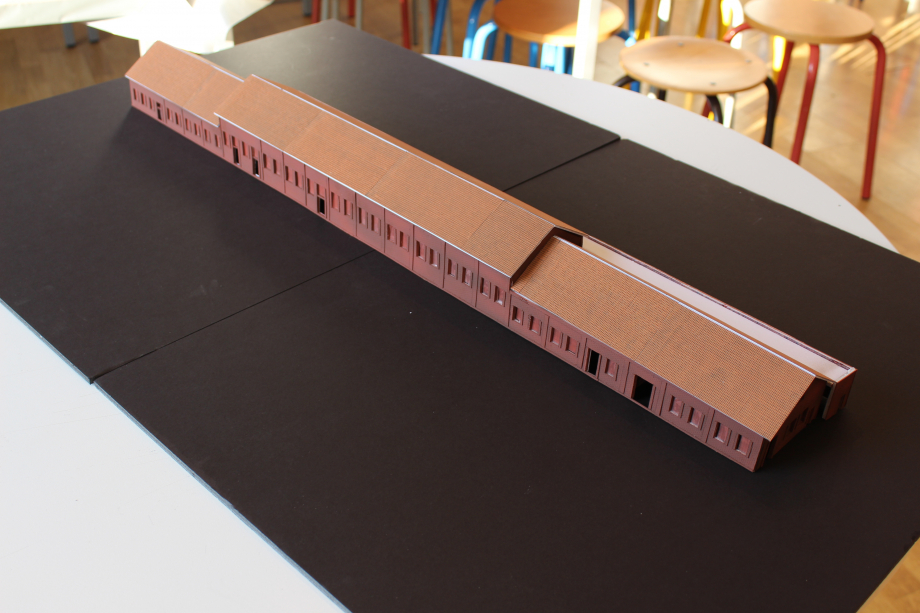

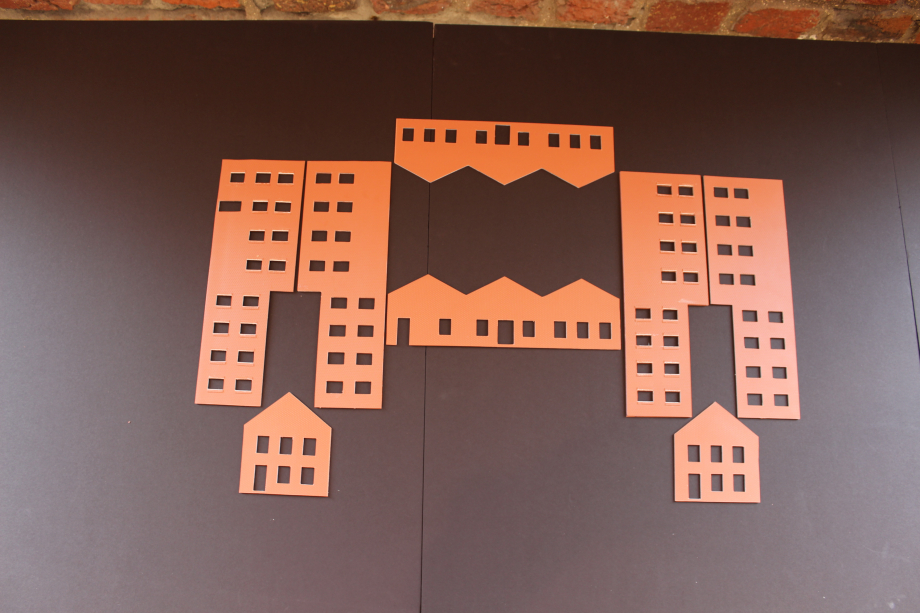

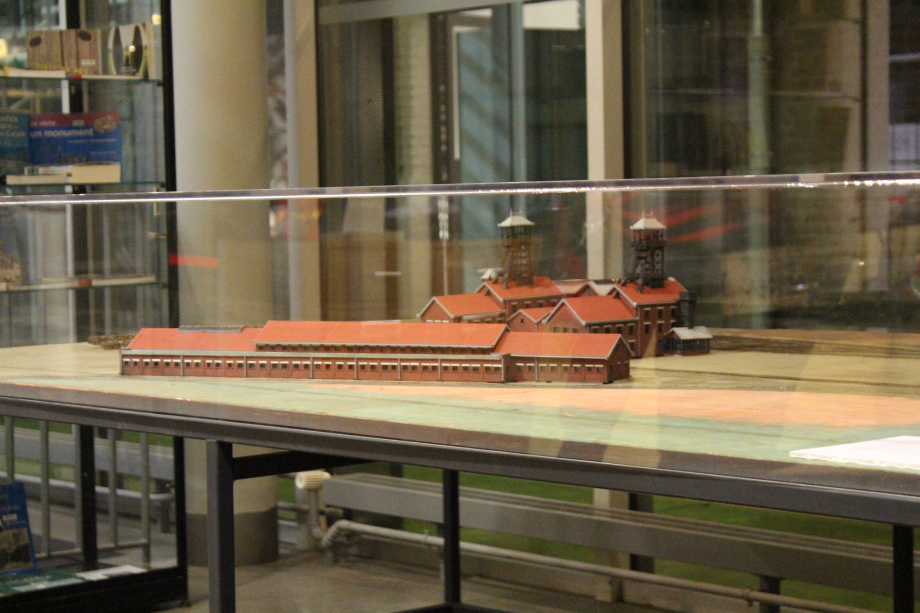

Une première maquette à blanc avait été réalisée à l'échelle du 1/160ème pour permettre aux premiers visiteurs de visualiser et comprendre le sens de notre travail sur la future maquette.

Maquette à blanc posé sur le plateau de réception de la maquette réelle.

PREPARATION CONSTRUCTION DE LA MAQUETTE / PLANS:

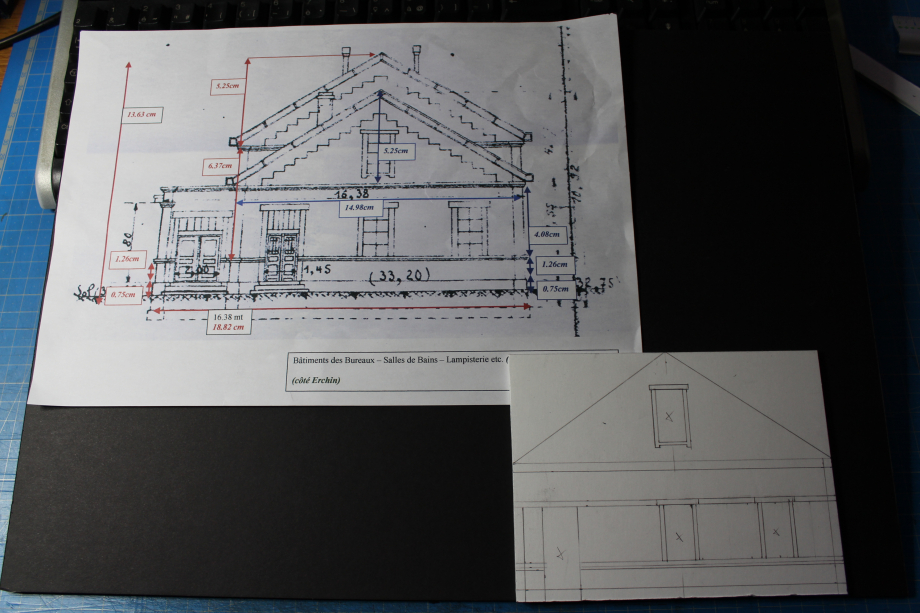

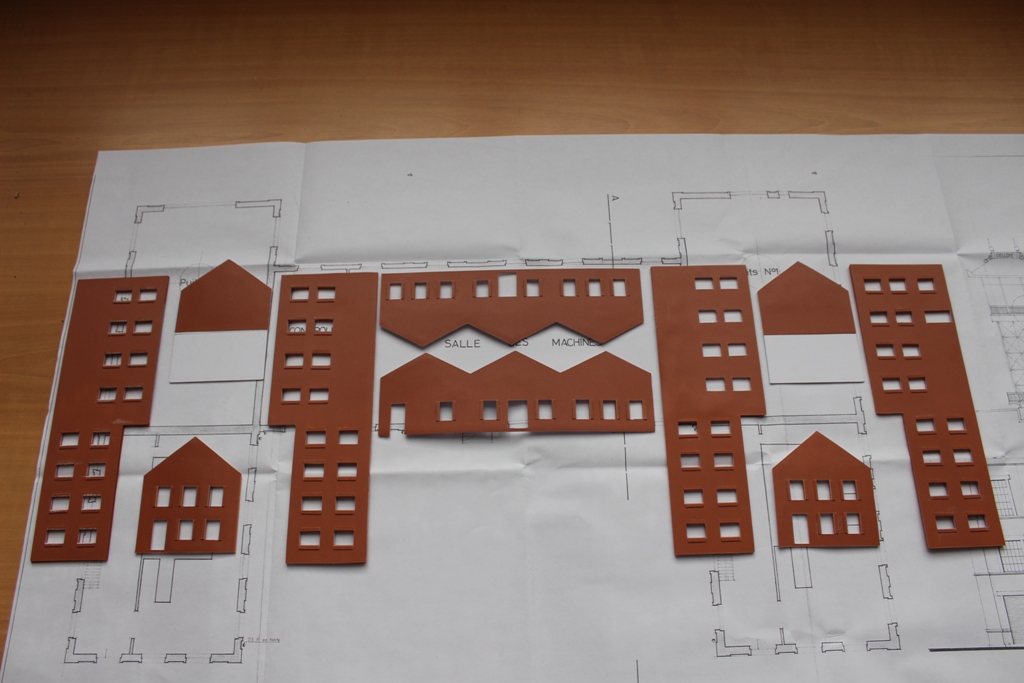

A notre demande le service archive du CHML nous à fourni des copies de l'intégralité de l'ensemble des plans d'origine et lors de la rénovation pour le projet de musée des différents bâtiments constituant la Fosse Delloye.

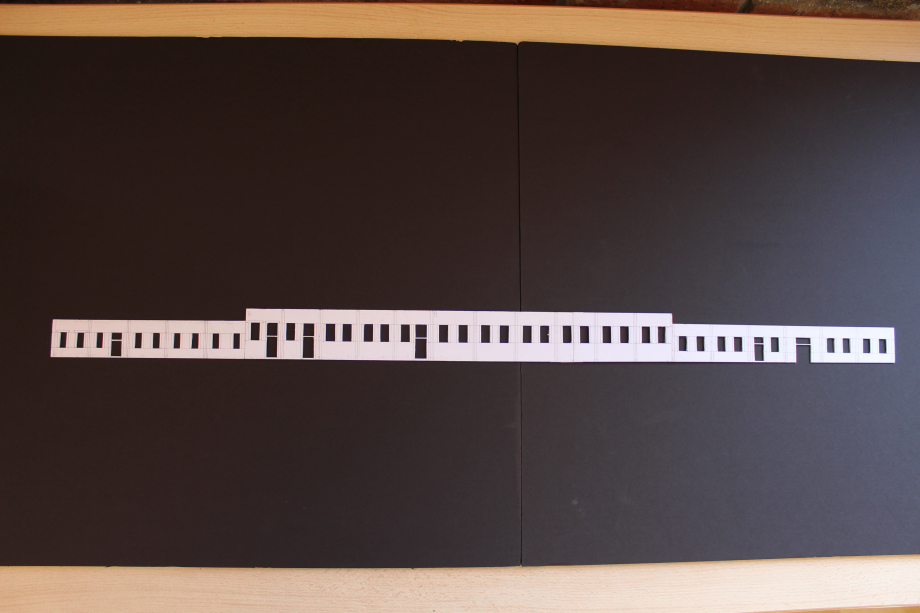

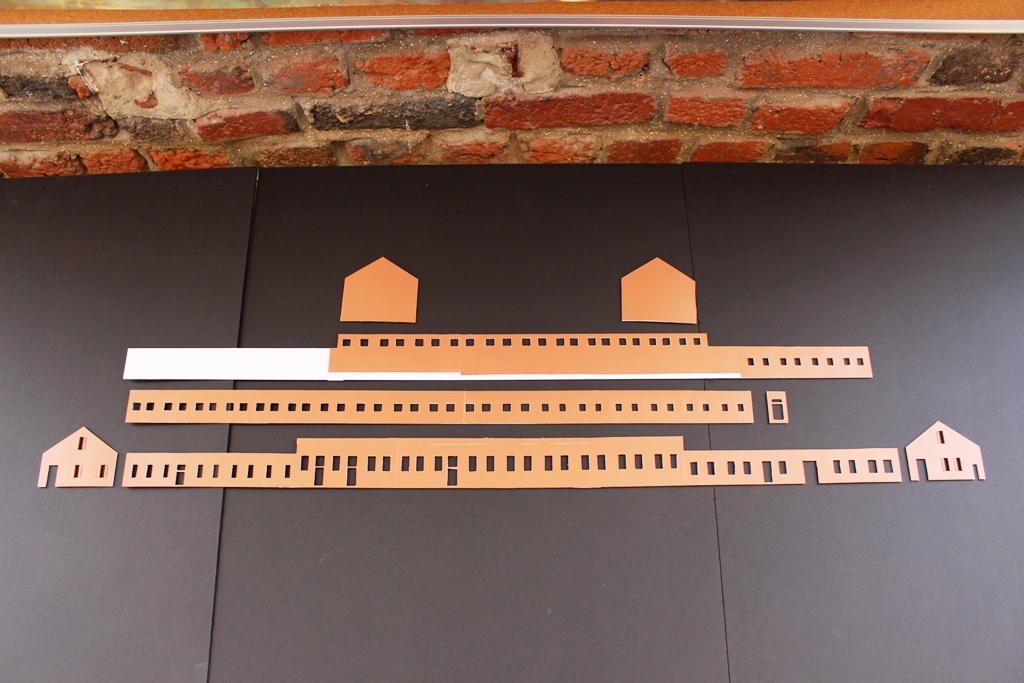

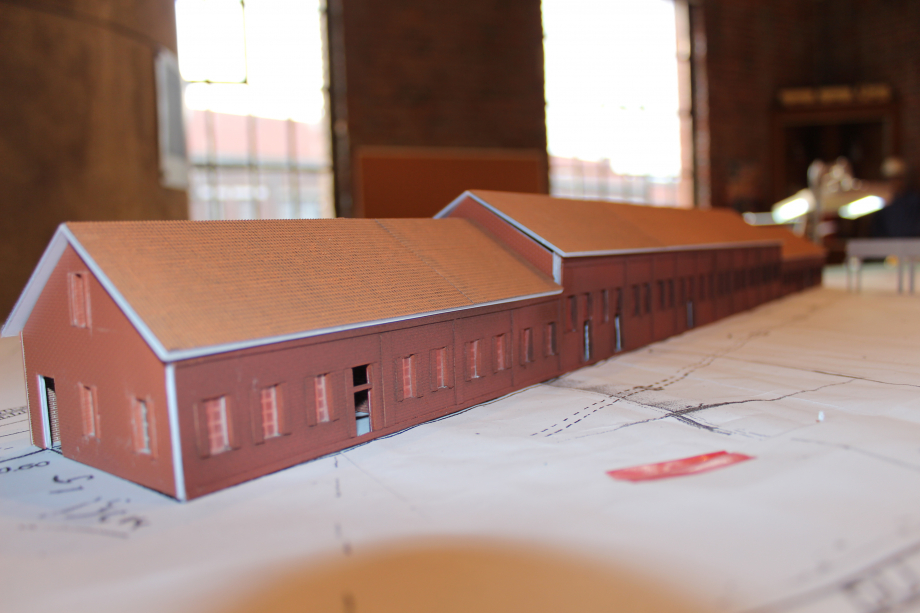

A partir de là un travail de réduction des plans au début au 1/87ème mais vite basculé ver le 1/160ème nous a pris plus de 3 mois de travail. Ce travail effectué, fabrication de la maquette à blanc pour sa présentation à l'inauguration et le jour J, heure H le samedi 13 juin 2013 première découpe dans le carton plume devant le public des premiers éléments de la maquette en l'occurrence le long bâtiment longeant la route d'accès au musée qui n'est d'autre que l'ancienne salle de bain; la salle des pendus et la lampisterie.

La lampisterie; atelier; salle des pendus; salle de bain.

Côté latéral du bâtiment: Copie du plan d'origine avec réduction d'échelle; dessin sur carton plume 4mm.

Façade côté fosse.

Ensemble des éléments.

Pose du toit et première mise en peinture.

Pose de la structure sur son emplacement avant détaillage du bâtiment.

Bâtiment terminé.

Le bâtiment d'extraction

Le bâtiment d'extraction (appelé aussi salle de la machine) est la salle qui contient la machine d'extraction du puits. Il faut une pièce par machine d'extraction. Au début de l'exploitation minière, le bâtiment d'extraction ne contenait pas seulement la machine mais aussi les compresseurs, les ventilateurs et parfois la lampisterie. Les machines devenant de plus en plus imposantes, elles ont nécessité chacune leur propre salle. Par contre les Mines de Lens, Dourges et Anzin ont conservé leur lampisterie à l'intérieur même après la reconstruction en 1920.

Le bâtiment d'extraction se situait en alignement des molettes pour le passage du câble. Il contient la machine et ses moteurs (qui prenaient plus ou moins de place suivant le type de machine : vapeur ou électrique).

A l'intérieur du bâtiment, se trouve la cabine du machiniste contenant les commandes de la machine.

A côté de la machine, étaient disposés divers instruments : un indicateur de profondeur, une sorte de barre graduée indiquant les différents étages d'exploitation sur laquelle se déplacent des flèches symbolisant la position de la cage dans le puits, un tachygraphe dont le plus connu est le système Karlik, indiquant et enregistrant la vitesse de la cage dans le puits. Suivant les compagnies et les machines, on pouvait trouver d'autres installations dans la salle : tableaux électriques, pont roulant...

On ne peut pas toujours généraliser sur le bâtiment d'extraction. La construction de chevalements portiques (cf article sur les chevalements) a provoqué, dans la plupart des cas, la construction de deux bâtiments pour un seul chevalement. Le puits était compartimenté avec deux extractions possibles. Par la suite, avec l'arrivée des tours d'extraction en béton (c'était déjà le cas avec les chevalements de type allemand métalliques, 1 dans le Pas de Calais), le bâtiment disparaît au profit d'une salle d'extraction située au sommet du chevalement en aplomb des molettes.

https://mineurdefond.fr/ Jean-Louis HUOT pour l'APPHIM

Hier

Aujourd'hui

LA MAQUETTE:

Les différents côtés, découpés avant assemblage

Positionnement sur le plan pour comparaison et voir si l'on a rien oublié.

Essai assemblage.

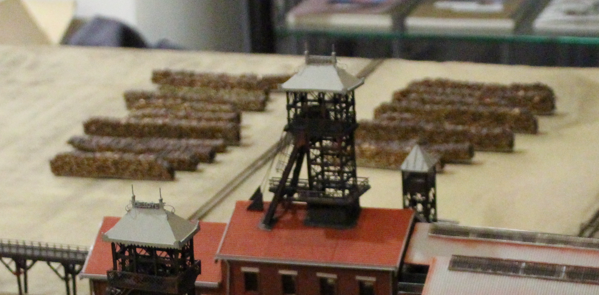

Les chevalets:

Le chevalement est en fait un châssis à molettes. C’est une structure en bois, métallique ou bétonnée supportant les molettes où passe le câble d’extraction au-dessus du puits de mine.

Le chevalement est composé de deux éléments essentiels:

> Le faux-carré ou avant-carré : Il est composé de plusieurs montant verticaux sur lesquels reposent les molettes. Ces montants sont souvent reliés par des étrésillons.

> Les bigues ou jambes de force ou poussards servent à compenser la tension exercée par le câble sur la structure. Sans elles, le chevalement tomberait sur la machine d’extraction située du même côté.

> Les bigues ou jambes de force ou poussards servent à compenser la tension exercée par le câble sur la structure. Sans elles, le chevalement tomberait sur la machine d’extraction située du même côté.

Cette description ne vaut que pour la plupart des chevalements mais ne s’applique pas sur les tours modernes en béton (la machine étant située au sommet) et les anciens chevalements maçonnés.

Extrait du site: https://mineurdefond.fr/ Jean-Louis HUOT pour l'APPHIM

LEUR CONSTRUCTION:

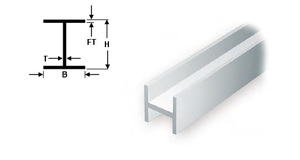

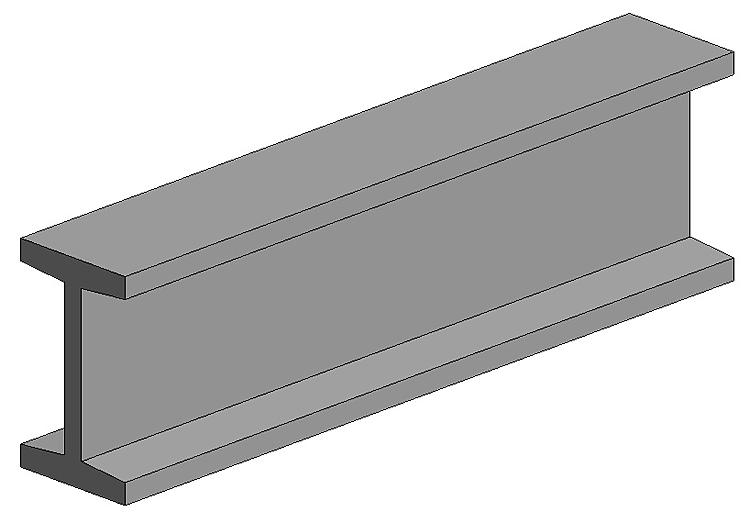

Sans aucun doute le travail le plus délicat et compliqué à réaliser. C'est mon ami Christian Bienfait qui c'est attelé à cette tâche. La réalisation des deux chevalets ont été fait uniquement en profilé "Evergreen", qu'est ce le profilé plastique?

c'est un ensemble de pièces profilées en matière plastique qui permettent une fois réunis (gouttes de colle pas plus) de donné forme à l'ensemble souhaité, en l'occurrence ici, les deux chevalets.

Christian ayant déjà réalisé de nombreuses maquettes de qualités avec ce matériaux tout de suite il accepta de relever ce défi. Les plans des deux structures lui furent donnés et le travail commença après mise à l'échelle des plans.

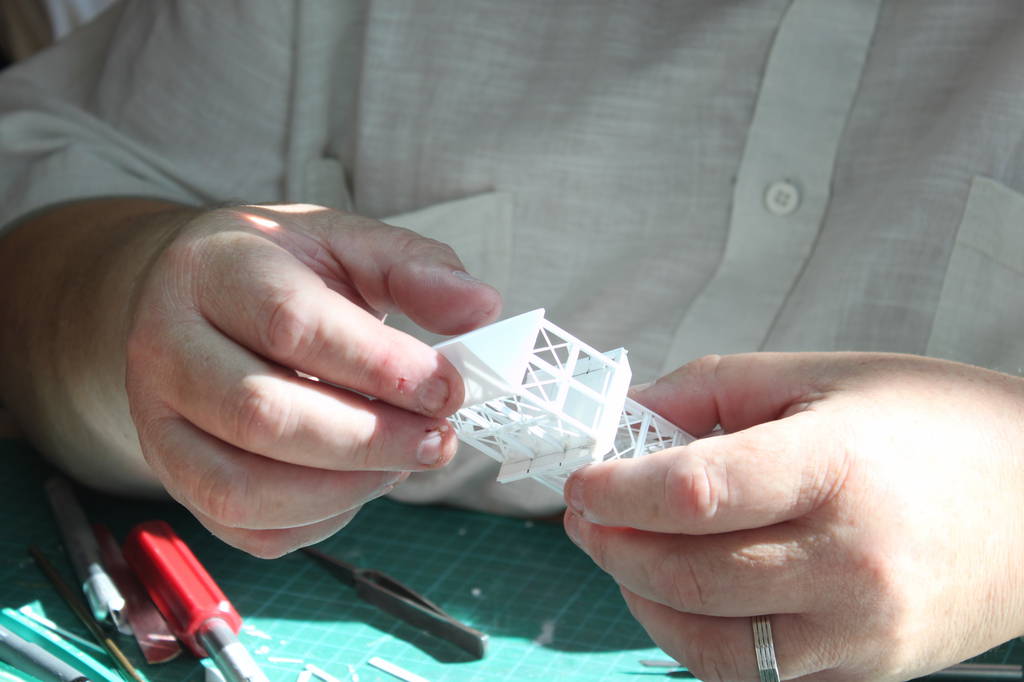

Les tous premiers éléments en préparation avant collage.

Collage des centaines de pièces découpées une par une et ensuite assemblées.

Cela prend forme.

Un travail titanesque de patience, de précision et de minutie.

Le chevalet prend forme.

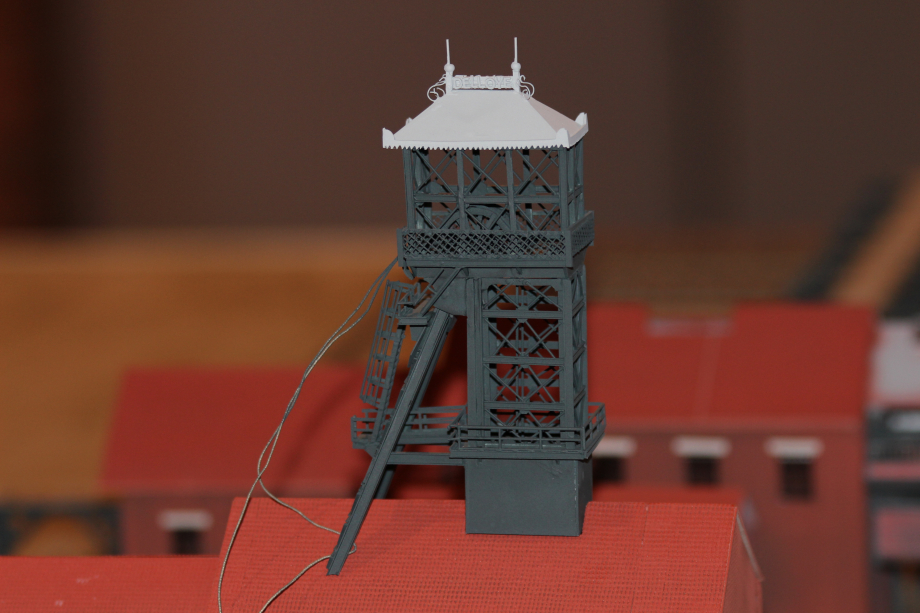

Premier chevalet terminé avant mise en peinture par Jean-Yves et la pose.

Première mise en peinture, avant touche final; patine et pose sur le bâtiment.

Résultat final.

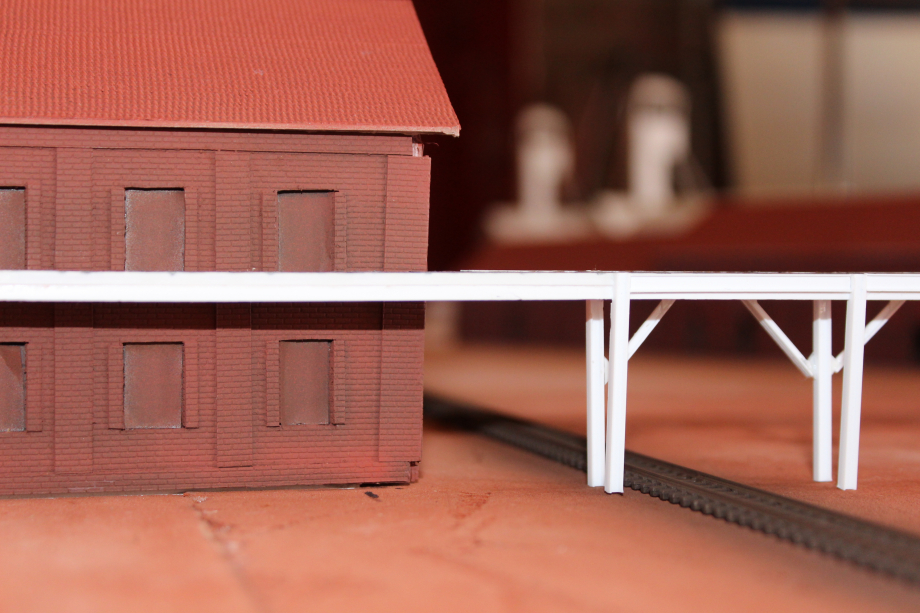

LES PASSERELLES:

A savoir, trois passerelles se trouvent sur le site de la Fosse Delloye.

La première: Passerelle pour le personnel, est celle qui amène les mineurs de la lampisterie aux autres bâtiments annexes vers les chevalement et les cages de descentes dans les puits.

La maquette: Constituée uniquement de différents profilés plastiques de fil laiton pour les rembardes de protection et le cheminement en bois, à été construite la aussi à l'aide des plans fournis par le CHML.

Début de la construction avec le cheminement en bois dédoublé, posé sur le profilé et les toutes premières jambes de la passerelle.

Jambes de la passerelle.

Création des protections en profilé et fil laiton.

Après mise en peinture

Passerelle terminée.

La deuxième: Passerelle de mise à stock, elle permettait de réceptionner les berlines chargées qui remontées du fond à la surface. Après triage et/ou lavage les charbons étaient déjà vendus au détail sur place à des grossistes. Sur cette passerelle, on retrouvait des petits culbuteurs qui vidaient les berlines en contre-bas de la passerelle. Les charbons étaient récupérés pour la vente sur place. Mais la production était plus importante que la demande et ce site servait à entreposer les stocks de charbons en attendant leur vente ou expédition. Cette passerelle disparait des sièges modernes car la production est directement expédiée au lavoir. Après traitement, le charbon part ensuite tout aussi vite vers les usines, centrales, centres de vente, rivages.

La Maquette:

La troisième: Passerelle fosse-lavoir : Comme tout autre passerelle transportant les produits de la mine, cette passerelle était équipée d'un ou plusieurs convoyeurs à bande allant du niveau inférieur au moulinage (les berlines étaient culbutées dans des trémies situées en dessous- les skips étaient aussi vidés dans un genre de trémie).

La maquette:

La Salle de Triage - Criblage - Moulinage:

Le triage: Lieu ou l'on élimine les plus gros fragments de stériles et séparation du charbon par son diamètre en vue de son expédition ou de son lavage.

Le criblage: Est le lieu ou les schistes étaient séparé du charbon. Aux débuts de l'exploitation jusque dans les années 1940, le triage était manuel. C'était principalement des femmes "les trieuses" qui étaient affectées à ce travail, sous la surveillances des porions. Elles devaient séparer les cailloux des charbons. Les installations du criblage étaient toujours accolées aux bâtiments de la recette en étant la suite logique au moulinage. Les premiers triages devaient être rudimentaires: Les berlines sortant du puits devaient être basculées et étalées. Le triage pouvait commencer. Le charbon partait en charrettes en sacs et les schistes étaient mis à terril par paniers, portés également par des femmes. Puis le système c'est mécanisé avec des moulinages surélevés. Les berlines sont culbutées et le tout tombe sur un tapis roulant. Les trieuses s'affairaient en chaîne à trier avec une cadence infernale le bon du mauvais. Les schistes étaient remis en berlines pour la mise à terril. les charbons selon les époques et les sièges partaient dans d'autres berlines pour être vendus sur place ou être expédiés vers les lavoirs et usines. Cette méthode de trie n'était pas la plus efficace surtout qu'il était difficile de récupérer les minuscules gaillettes de part leurs tailles et la vitesse des tapis roulant.

Le triage manuel disparaît des carreaux miniers lors de l'installation des lavoirs automatiques à la fin des années 1940. Le criblage moderne n'est plus accolé aux puits mais à l'écart dans le même bâtiment que le lavoir. Les charbons étaient triés par des cribles puis par des système de flottaison et de séparation. La moindre particule de charbon, même la plus fine était ainsi récupérée. (Cf. article sur les lavoirs de Jean-Louis Huot pour l'APPHIM)

Le moulinage ou recette du jour: On appelle la recette du jour autrement appelé moulinage, l'étage d'arrivée de la cage à la surface. Cela comprend les installation d'arrivée mais aussi le dispositif de transit et de manutention des berlines. Au début de l'exploitation du charbon la recette était simplement l'entrée du puits avec des mineurs qui récupéraient les tonneaux de charbon. Clichage et moulinage étaient ainsi confondus. Avec l'entrée en service des cages le charbon était remonté dans des berlines sur rails. Les cages ont été équipées avec des butées et des freins pour encager les berlines. Un préposé était chargé de mettre la berline encage et une équipe se chargeait de la sortie de la berline pleine. Le moulinage prend de la hauteur. La berline servait aussi à l'époque au mouvement de mineurs. Une fois la berline encagée le mineur préposé, fermait la barrière était indiquait au machiniste d'extraction que la cage était prête à partir. Les berlines chargées étaient d'abord basculées manuellement mais très vite un système de bascule (manuel puis automatique) a été inventé, c'est le culbuteur. Le culbuteur faisait partie du système de moulinage. La recette qui était au niveau du sol à ainsi était installé à l'étage +1 pour faciliter les manipulations et gagner en productivité. En effet la berline arrivée en hauteur, descendait de la cage avec une légère pente pour arriver dans le culbuteur qui déversait le charbon par en-dessous, dans le triage.

Dans la deuxième partie du XXème siècle, les moulinages étaient entièrement automatisés. La berline naviguait seule entre les culbuteurs et la cage. La plupart des sites possédaient la recette au +1 mais il y avait des exceptions comme à Lens ou le charbon arrivait au niveau -1 pour aller par convoyeur à bandes, jusqu'au lavoir tout proche.

Extrait du site: https://mineurdefond.fr/ (J-Louis Huot pour l'APPHIM)

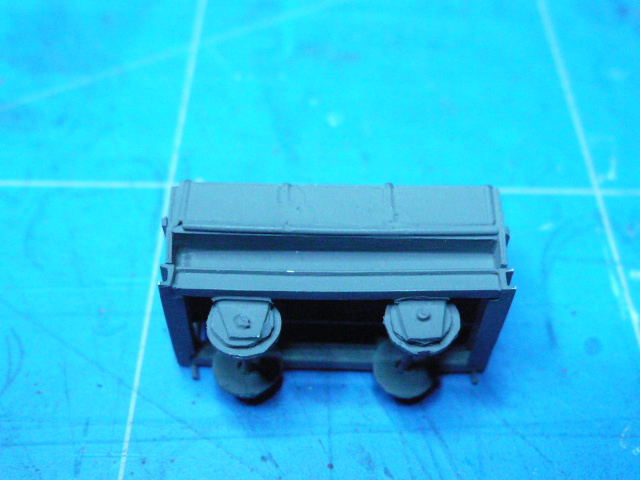

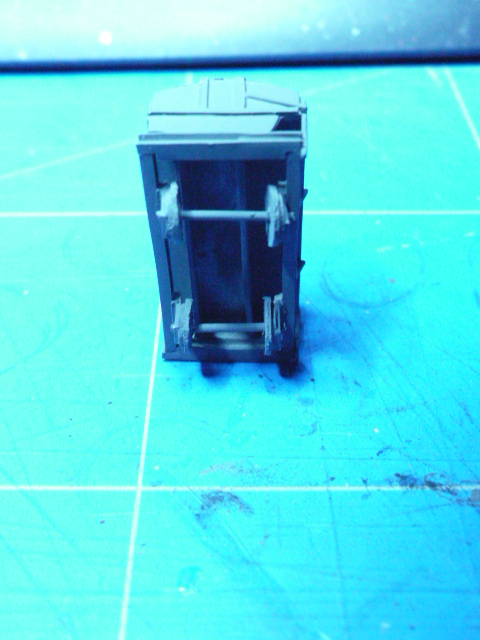

Vue de arrière du bâtiment.

Vue de face

Vue de côté.

Dessous.

Intérieur.

La maquette:

Construction bien entamée.

à son emplacement.

LE VENTILATEUR:

Tout simplement c'est le système d'aération des puits en air frais et respirable pour le mineur.

Au fond, il n'y a pas la circulation naturelle de l'air pourtant nécessaire au travail des mineurs et à l'évacuation des gaz comme le grisou ou le gaz carbonique. Les premiers sièges d'extraction ne possédaient qu'un puits mais depuis la catastrophe de Courrières, les Compagnies ont foncé deux puits pour chaque siège d'extraction afin de permettre la circulation de l'air. Le puits de service servait à l'entré d'air et l'autre puits de retour d'air.

Le puits de retour était équipé de puissants ventilateurs qui aspiraient l'air directement dans le puits. Bien sûr, la base du chevalement était close pour augmenter le rendement des ventilateurs.

L'aérage était tellement important qu'il y avait toujours 2 ventilateurs installés : un en fonctionnement et un de rechange en cas de panne ou entretien.

Au fond, l'air était dirigé dans les bowettes ou galeries au moyens de portes d'aérage qui étaient closes ou laissées ouvertes selon les plans d'aérage établis par les ingénieurs. Ces portes s'ouvraient et se fermaient automatiquement au passage des trains de berlines.

Dans les chantiers éloignés, l'aérage guidé ne suffisait plus. Les mineurs installaient donc des ventilateurs secondaires, qui grâce à un tuyau en fer ou souple appelé "ventube" , amenaient l'air directement dans les chantiers d'abattage.

Le système relativement efficace induisait des différences : à l'entrée des puits les mineurs subissaient un rude courant d'air alors qu'à certains endroits l'arrivée d'air était juste suffisante.

Le système relativement efficace induisait des différences : à l'entrée des puits les mineurs subissaient un rude courant d'air alors qu'à certains endroits l'arrivée d'air était juste suffisante.

D'après le site https://mineurdefond.fr/ Jean-Louis HUOT pour l'APPHIM

La maquette du ventilateur

LES BATIMENTS ANNEXES:

Dans les bâtiments annexes de la fosse mais qui ont également une très grandes importances nous retrouvons la menuiserie; le garage; la chaufferie; la bascule; la dynamitière; le château d'eau; les parcs à bois etc. tous ces bâtiments ont également été construits mais je ne rentre pas dans leur détail de construction, par contre ci-dessous vous trouverez les photos les concernant.

LE CHATEAU D'EAU

GARAGE

TRANSFORMATEUR ET LA BASCULE

MENUISERIE

menuiserie

Maquette

PARC A BOIS

Le parc à bois

Le schéma ferroviaire:

Les voies comprennent en fait deux plans de circulation un pour les wagons de chargement et de départ en ligne vers les voies ferroviaires des Chemins de fer du Nord et le deuxième uniquement pour la circulation des berlines dans l'enceinte de la fosse Delloye.

Cette partie au niveau modéliste a été réalisé par J-C Sarrot du C3MS et spécialiste en ce domaine. La pose des voies à respectée en grande partie le plan existant de circulation de l'époque d'exploitation.

le travail de la pose des voies wagons et berlines

LE PARC FERROVIAIRE:

Machine - Berlines - Wagons:

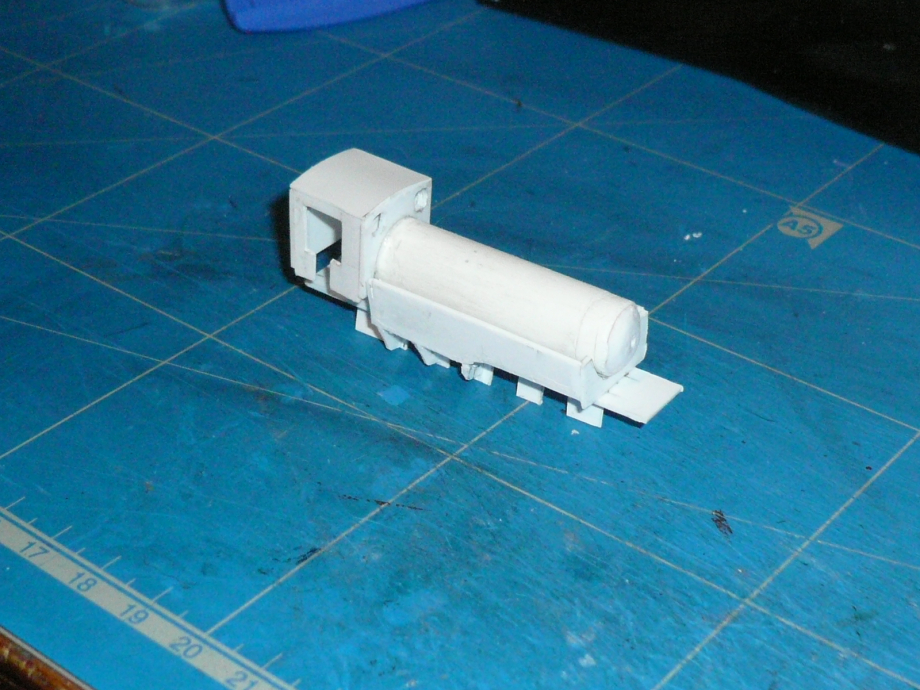

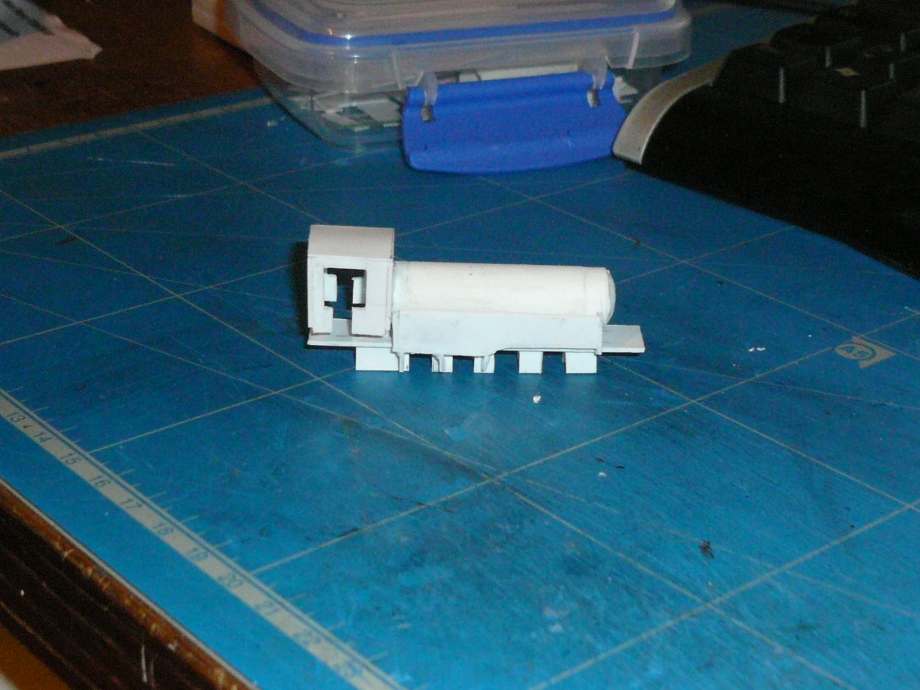

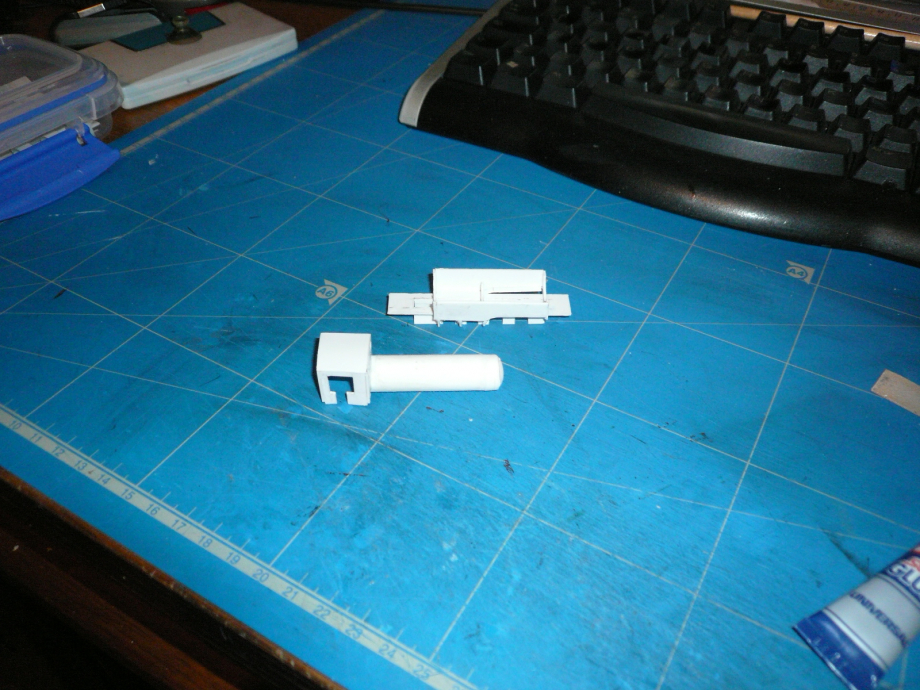

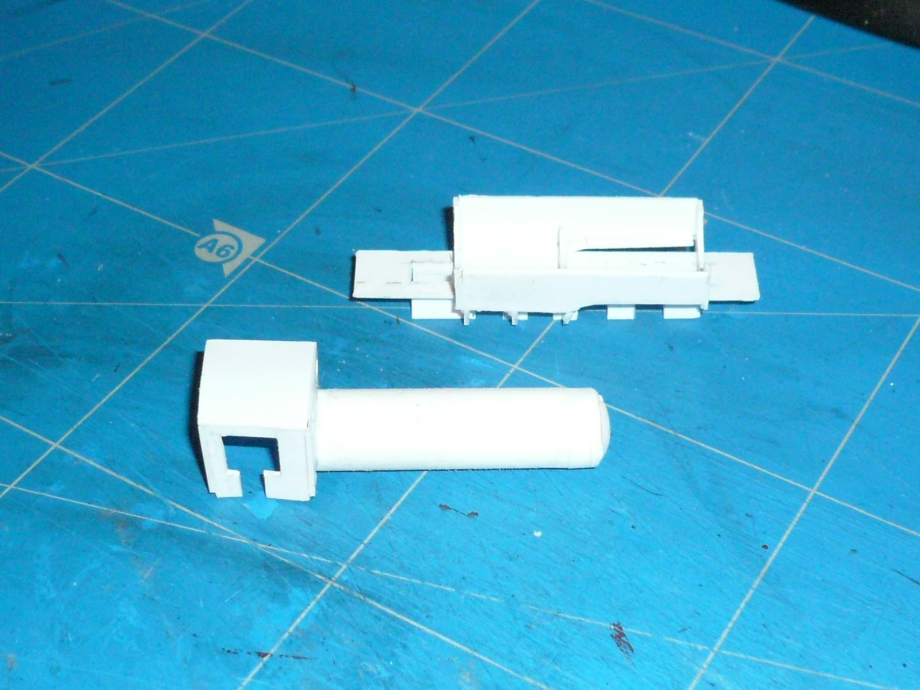

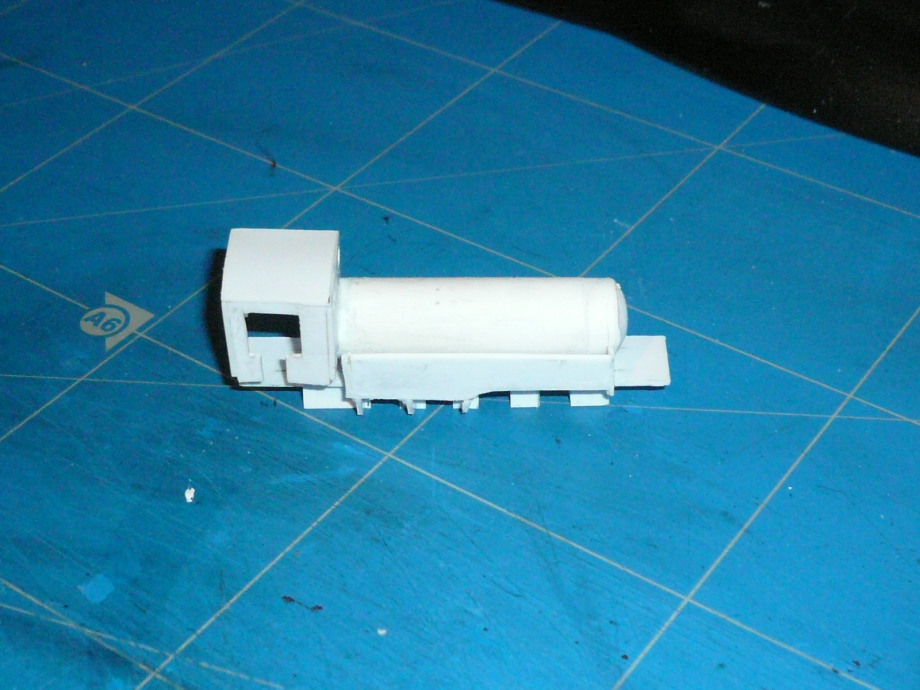

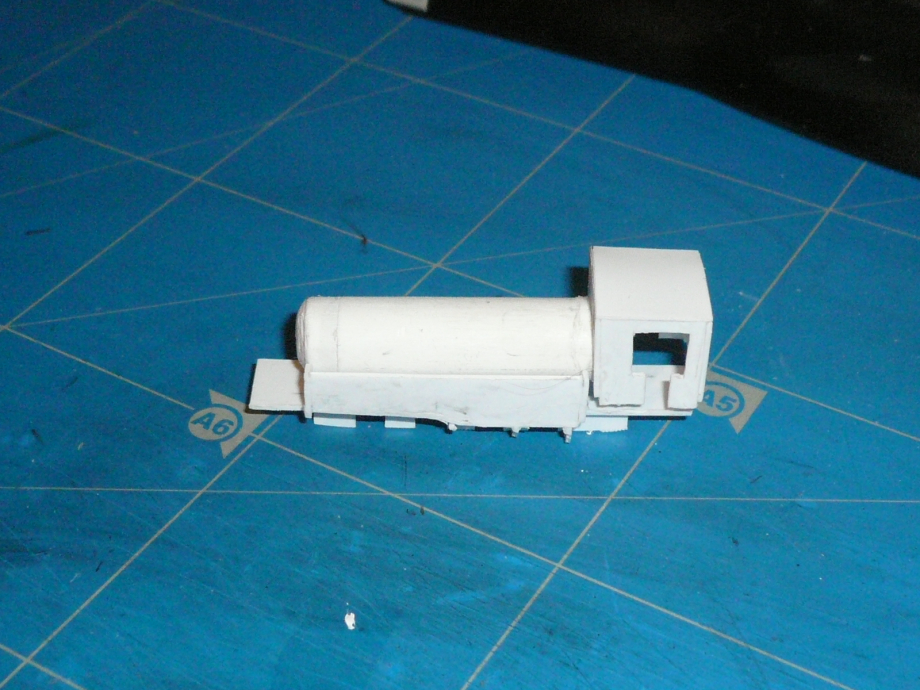

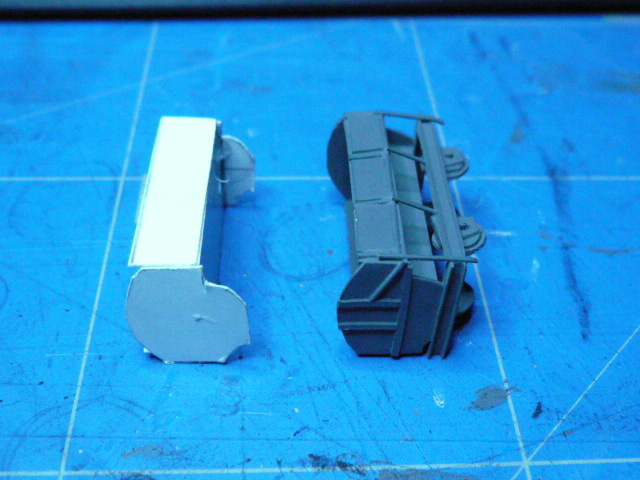

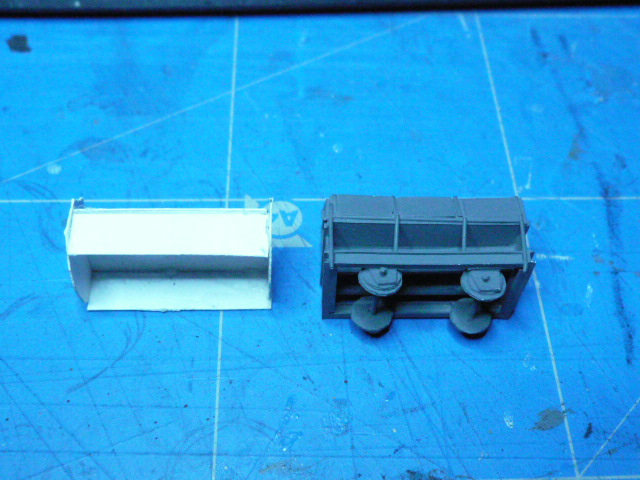

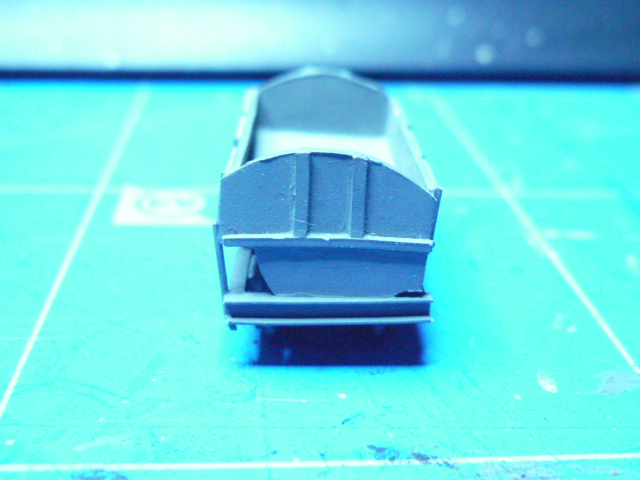

Tout cette ensemble de matériel a été conçu par mes soins (voir photos ci-dessous). La machine vapeur, le corps de chauffe a été réalisé dans un tube de médicament, la partie cabine en plaque plastique et différents éléments plastiques de récupération et retravaillé, poncé etc.

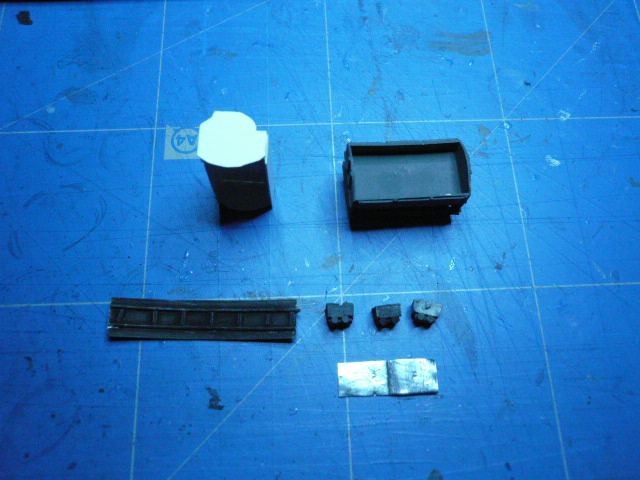

Les berlines sont toutes en aluminium alimentaire plié et collé, les essieux ont été découpé dans du profilé cylindrique de très, très, petit diamètre, à savoir que la voie de circulation de ces petites berlines il a fallut également la concevoir et c'est donc de la pur création maison en plusieurs mètres linéaires. Les wagons eux ont été fait également dans de la carte plastique. Cet ensemble à été conçu grâce à des plans techniques fournis par le CHM. Plusieurs dizaines de véhicules ont ainsi été monté qui mon pris un temps énorme pour leur conception dans le but de donner vie à l'ensemble de la maquette.

images qui mon servi à la réalisation de la maquette de la machine.

Construction machine:

En cours de construction

Avancement

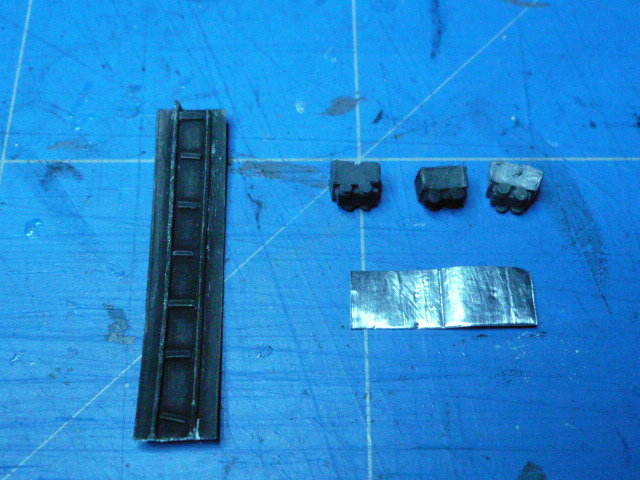

Construction wagons et berlines et voies:

Touche finale et mise en place sur la maquette:

maquette de la machine. Très compliqué à réaliser quand ce n'est pas son domaine, mais cela donne une petite touche artistique à sa réalisation et son originalité.

Le parc wagons

Les berlines

Les berlines elles font à 4,5mm/2,5mm

L'ENVIRONNEMENT DE LA FOSSE DELLOYE:

La Fosse Delloye se situe à l'extérieur de la ville, en plein milieu des champs. Malgré tout quelques habitations lui font faces. Des maisons et un ou deux commerces principalement un estaminet et probablement une épicerie pour subvenir au réconfort des mineurs après une rude journée ou nuit de travail. Voici quelques photos de ces bâtiments.

environnement extérieur de la Fosse Delloye

La campagne environnante:

Fin de l'aventure et remerciements

Pour conclure cette aventure qui a réunie 5 maquettistes pendant plus de 7 mois chaque weekend même pendant les vacances d'été, je peux dire quelle a été enrichissante pour nous tous et nous à permis de dépasser nos compétences de maquettistes dans le sens ou nous avons présenté et expliqué notre passion aux milliers de visiteurs qui sont venus durant toute cette période ou l'exposition était ouverte au public.

De plus c'était la première fois que nous travaillons tous devant un public nombreux et sur une échelle qui nous était inconnu le 1/160ème, de travailler avec des matières dont c'était également la première fois que nous utilisions les profilés plastiques et la carte plastique (habituellement nous travaillons plutôt le carton plume et le bois)

Nous avons eu aussi la chance de rencontrer des personnes du milieu culturel régional en visite sur cette expo, principalement le premier Directeur du Louvre-Lens M. Xavier Dectot avec lequel nous avons pu échanger et lui présenter le domaine du modélisme et de la maquette. Des personnes du milieu de la presse spécialisée; de l'Education Nationale et les milliers de visiteurs de toutes les régions de France et de l'étranger des espagnoles; des Américains; Canadiens, des Asiatiques etc. C'est là que nous avons pu nous rendre compte de l'attrait de mémoire; culturel et touristique que représente Le CHM de Lewarde, plus de 150 000 visiteurs en 2013.

Un grand merci à l'ensemble du CHM pour leur confiance à notre égard de maquettiste et à l'attrait de cette exposition "MINI-MINE MAXI-PASSION" et les centaines de maquettes présentaient et réalisées par d'anciens mineurs ou passionnés de la mine.

Grand merci à la Présidente du CHM de l'époque Mme J. Marquaille; au Directeur du CHM en 2013 M. André Dubuc; Mme Karine Sprimont Directrice de la communication et Mme Sabine Dequin chargé de programmation, notre accompagnatrice et interlocutrice durant le temps de l'exposition, ainsi qu'à l'ensemble du personnel de la sécurité en passant par le bar et la restauration ou un accueil toujours chaleureux nous était réservé.

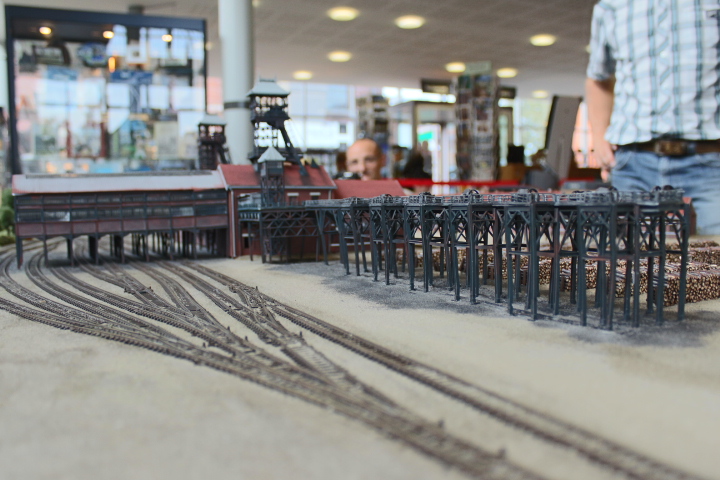

MISE EN PLACE DE LA MAQUETTE

Une mise en place plus que délicate, nous voulions éviter la casse, comme vous pouvez le voir il y avait encore toute la partie environnemental qui n'était pas faite mais que nous avons pu continuer par la suite lors de différentes journées d'animations au sein du musée et principalement lors des journées du patrimoines.

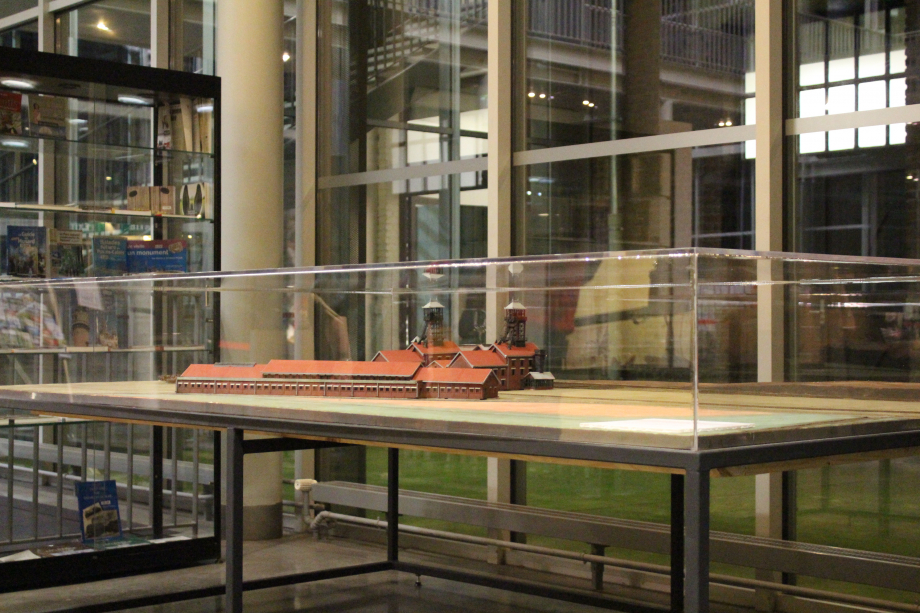

La maquette dans sa vitrine de protection

Photos bonus:

Visites scolaires: Autour de la maquette

Groupe 3

CONCLUSION:

MERCI POUR LEUR CONFIANCE DE M'AVOIR SUIVI DANS CETTE FORMIDABLE AVENTURE

THE END

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 23 autres membres